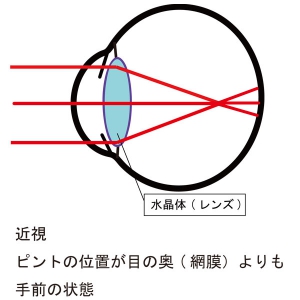

「近視」とは?

近視は「近くのものは見える」が「遠くは見えにくい」状態です。

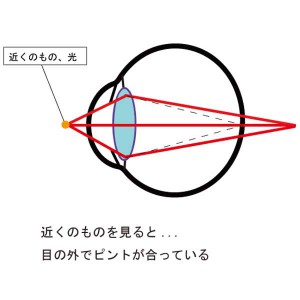

近視は本来の位置、網膜の表面よりも手前にピントが合っている状態であるため、光を感じる網膜の表面に映る像は広がり、ぼやけてしまいます。

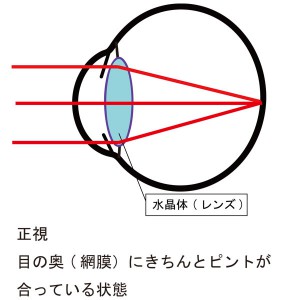

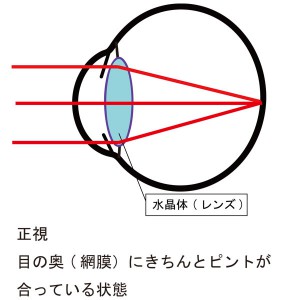

遠くのものがよく見える「正視」では、外からの像は眼の奥(網膜の表面)の一点に集まります。

近視の割合

日本人の半数は約半分以上が近視

最近ではコンタクトの方が多いので、眼鏡をかけている方は以前ほど目立たなくなりましたが、日本人にはかなり近視の方が多く、幼稚園で約1/4、高校では約半数の方が近視になっていると報告されています。

増加する児童の近視

2019年末に文部科学省から発表された学校保健統計調査によると

視力が1.0未満の子どもの割合は以下の通りです。

- 小学校 32.46%

- 中学校 56.33%

- 高校生 62.30%

30年前と比べると小学生は12.92%、中学生は17.91%、高校生は8.88%増加したそうです。スマホや屋内にいる時間が長くなった、などが原因と考えられています。

2種類の近視

近視の進行を考える上で、近視の種類を知っておく必要がありますので、簡単に説明します。

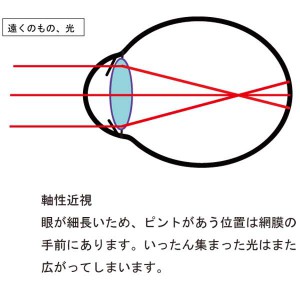

1. 軸性近視

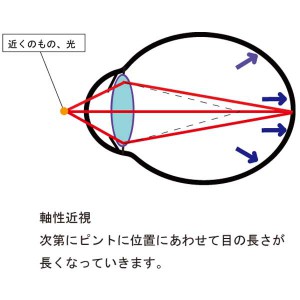

ほとんどの近視がこのタイプです。目の長さが細長く変形しているために、ピントが網膜よりも手前にあります。後述する近視進行抑制効果があるといわれる治療法は、この軸性近視の「進行を抑える」ことを目的としています。

2.屈折性近視

眼は全体で一つの凸レンズとして働きます。光を集める力が強すぎると(屈折力が強すぎると)、ピントは網膜よりも手前であってしまうことになります。

近視の進行に影響するもの

小さな子供は目が小さく(目の直径=眼軸長が短く)、遠視の状態であることがほとんどです。成長するにつれて、眼軸長が伸び、角膜や水晶体の屈折力も徐々に弱まり、「正視」の状態になっていきます。

その後の近視の進行には「遺伝因子」と「環境因子」2つの要素が関係していると考えられています。

1. 遺伝因子

家族の方にとても強い近視の人がいる場合は、子供も近視になりやすいといわれています。

2. 環境因子

要するに眼の使い方です。テレビやゲーム、読書など近くのものばかり見ていると目が疲れてきます。目の見え方を調整する筋肉が疲れてくるとピントを合わせる力(調節力)がおちたり、近視に傾きます。

小学校に上がるまでの近視は遺伝因子が、それ以上は目の使い方(環境因子)の影響が強い、という考えが一般的でしょう。

眼をそれほど使っていないはずなのに、という場合は成長に伴う軸性近視の進行です。

どうして近視は進行するのか

近視の進行する原因には諸説ありますが、以下の二つの変化の結果であることは疑う余地はないでしょう。

- 成長に伴う変化

- 眼の使い方に伴う変化

それぞれについて順に考えてみましょう。

1. 成長に伴う変化

赤ちゃんのころは遠視よりであり、成長とともに正視に近づきます。その後、徐々に、近視が進行することがあります。

この変化は個人差が大きく、眼をそんなに使っていないはずなのに、いつのまにか近視になっていた、という場合がこちらにあたります。

2. 眼の使い方による変化

眼の使い方、つまり「環境因子」がなぜ「軸性近視」の進行について影響するのか説明します。

「軸性近視」というのは、眼の形が細長くなってしまい、ピントがあわなくなってしまうものでしたね。

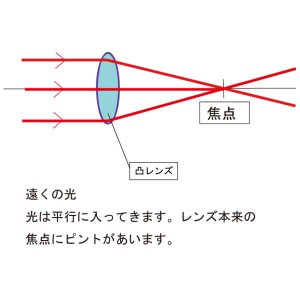

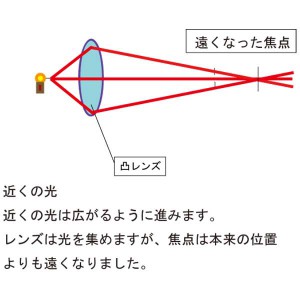

まず、理科のおさらいをしてみましょう。人間の目は光を一点、つまり目の奥に集めるレンズ(凸レンズ)として働きます。

遠くの光や景色を見る場合

遠くの景色を見る場合、光は平行にレンズに入ってきますので、規定の位置で光が一点に集まります。この点を焦点といい、ピントの合った状態です(「正視」は焦点が網膜にある状態です)。

近くの物を見る場合

近くのものや光を見る場合、光はレンズに向かって広がりるように進むため、レンズで光を集めても、焦点は本来の位置よりも遠くなります。

このため、近くのものを見ると、眼の奥(網膜)よりもさらに奥、つまり目の外に焦点が出てしまいます。

見やすくなるように眼が変化する

近くのものばかりを見ていると、焦点が遠くにある状態が続きます。

見える像はぼやけて見えにくいので、目自体が少しづつ細長く、焦点が網膜と一致するように、見やすくなるように変化します。これが軸性近視が進む原因のひとつと考えられています。動物実験でも目の奥(網膜)の中心部(中心窩)や周辺部網膜で、像が網膜の外側に写ることが眼軸の延長が促進することが報告されています。

見える像はぼやけて見えにくいので、目自体が少しづつ細長く、焦点が網膜と一致するように、見やすくなるように変化します。これが軸性近視が進む原因のひとつと考えられています。動物実験でも目の奥(網膜)の中心部(中心窩)や周辺部網膜で、像が網膜の外側に写ることが眼軸の延長が促進することが報告されています。

眼の中心だけではなく、視界の周辺部分のぼやけも原因となりうる

これも「像のぼやけ」の一種ですが、中心部分のぼやけよりも視界の周辺部分のぼやけのほうが近視の進行に影響を与えやすい、という説もあります。

以上が、「近くのものを見る」という「環境因子」が「軸性近視」を進行させる理由です。難しい話になりましたが、要するに眼のほうで「見えにくさを解消するため」に、次第に「眼が細長く変形する」、ということです。

いつメガネをかけるべきか

大人の場合は「見えにくかったらメガネ」でokです。

小児、児童の場合、メガネをいつかけるか、非常にデリケートな問題でもあります。

いざ、メガネを医師から進められたときに慌てることがないように、どのようなタイミングをメガネをかけさせることが家族として許容できるのか、考えておくと良いと思います。

詳細は別ページを用意します。

「ミドリンM」って、どんな目薬?

学校検診で視力低下を指摘された際に、「ミドリンM」や「サンドールM」という「しみる」目薬を処方されることがあります。

これはトロピカミドという成分の点眼薬で、「仮性近視」や眼精疲労などが原因で調節力が制限されている(ピント合わせが上手にできない、ピントを合わせる目の筋肉が緊張している)状態を和らげる効果があります。

勉強時間が長い、姿勢が悪いなど、目の使い方に問題がありそうな場合、ピント合わせの力を回復させ、視力を本来の状態に戻すことが期待できます。視力検査を正確に行いたいときや、点眼して調節力の改善が期待できそうな場合に処方されることがあります。

あくまでも調節力を一時的に回復させることを目的としたお薬で、近視の進行を抑制する効果はほとんどありません。